A mecânica quântica é considerada a teoria física mais bem sucedida da história. Por meio dela, os pesquisadores conseguiram explicar as propriedades de todos os elementos químicos e suas interações com a luz, permitindo, por exemplo, prever os espectros de radiação dos átomos com 15 casas decimais de precisão. A mecânica quântica também explica na escala atômica as propriedades físicas de gases, líquidos e sólidos, incluindo materiais magnéticos e condutores de eletricidade. E aliada à teoria da relatividade especial de Einstein, permitiu a compreensão das forças fundamentais que regem a interação entre as partículas elementares subatômicas.

Luiz Davidovich

Professor emérito do Instituto de Física da UFRJ e distinguished fellow do Instituto para Ciência e Engenharia Quânticas, da Universidade do Texas A&M, Estados Unidos. Também foi presidente da Academia Brasileira de Ciências de 2016 a 2022

Mesmo assim, poucas décadas após sua criação, a mecânica quântica começou a dar origem a várias das tecnologias que transformaram a sociedade no século 20, em um movimento histórico que hoje é conhecido como a Primeira Revolução Quântica.

A mecânica quântica permitiu entender como os elétrons podem se propagar em diferentes materiais. Isso levou ao descobrimento de sólidos chamados de semicondutores, que se comportam como isolantes ou condutores de eletricidade, dependendo das circunstâncias. Feitos principalmente de silício, os semicondutores estão em todos os nossos aparelhos eletrônicos.

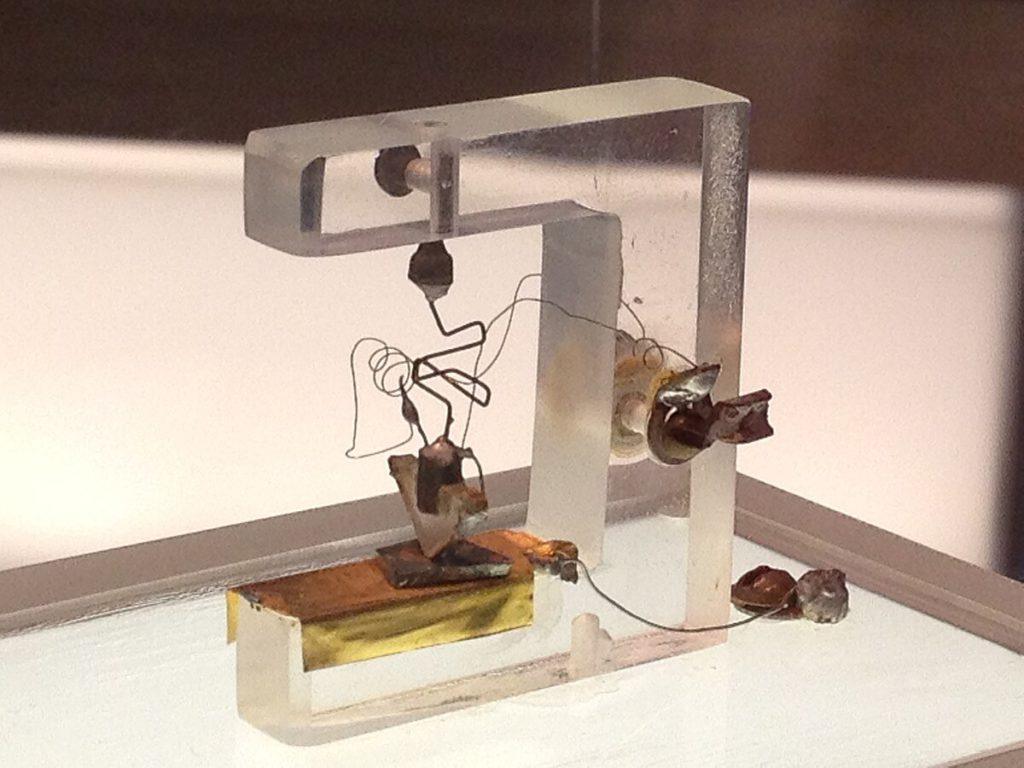

O principal dispositivo semicondutor é o transistor. Criado em 1947, pelos físicos norte-americanos John Bardeen (1908-1991) e Walter Brattain (1902-1987), e o engenheiro norte-americano William Shockley (1910-1989), o transistor funciona pelo contato de dois materiais semicondutores, um com excesso e outro com falta de elétrons. Entre os materiais se forma uma barreira para os elétrons, que pode ser aberta ou fechada, por exemplo, por meio da aplicação de um campo elétrico externo. Assim, a passagem ou não de corrente elétrica por um transistor pode codificar informação, usando a linguagem binária de zeros e uns dos computadores.

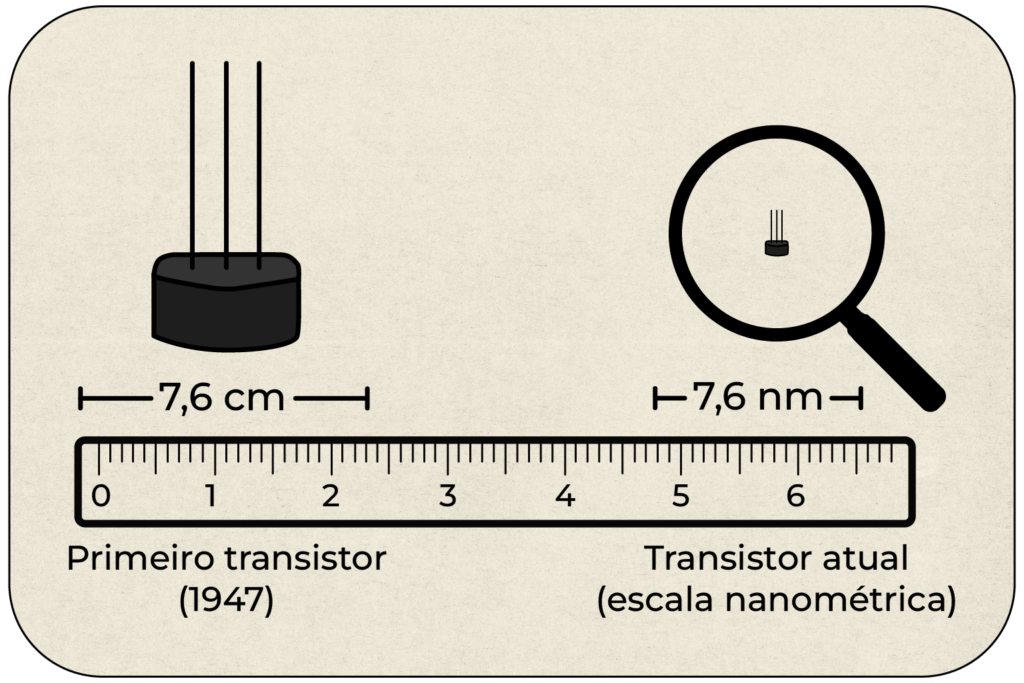

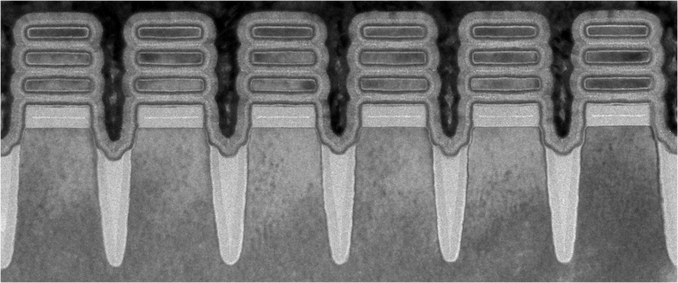

Logo após sua invenção, os transistores começaram a substituir as antigas válvulas termiônicas, como os principais componentes dos computadores e outros equipamentos eletrônicos. Ao longo dos últimos 78 anos, avanços na fabricação de chips de silício cada vez menores levaram a computadores cada vez mais portáteis e poderosos. Enquanto o primeiro transistor de 1947 tinha cerca de 7,6 centímetros de comprimento, os menores transistores modernos são cerca de 1 milhão de vezes menores. As unidades de processamento computacional dos telefones celulares modernos, por exemplo, contêm de 10 a 20 bilhões de transistores.

O desenvolvimento dos materiais semicondutores também levou a invenção de novos dispositivos capazes de converter energia elétrica em luz de maneira eficiente, as luzes LED (diodo emissor de luz, na sigla em inglês). Em 1962, o engenheiro norte-americano Nick Holonyak (1928-2022) construiu o primeiro LED de luz vermelha. Nas décadas de 1970 e 1980, diversos pesquisadores desenvolveram LEDs de outras cores como amarelo, laranja e verde, mas a cor azul permanecia impossível. No início dos anos 1990, os engenheiros japoneses Shuji Nakamura (1954- ), Hiroshi Amano (1929-2021) e Isamu Akasaki (1960- ) criaram os primeiros LEDs azuis, permitindo assim que eles fossem combinados para o desenvolvimento de LEDs de qualquer cor. A nova tecnologia permitiu a utilização dos LEDs para a construção de lâmpadas e telas eletrônicas mais brilhantes e energeticamente eficientes.

Em 1905, Einstein explicou o chamado efeito fotoelétrico, no qual as partículas de luz, os fótons, ejetam elétrons de uma placa de metal. Ao longo de décadas, a aplicação do efeito fotoelétrico aos materiais semicondutores levou a uma série de invenções tecnológicas.

Assim como os dispositivos LED transformam energia elétrica em luz, os semicondutores das células fotovoltaicas dos painéis solares usam o efeito fotoelétrico para realizar o contrário: converter luz em energia elétrica.

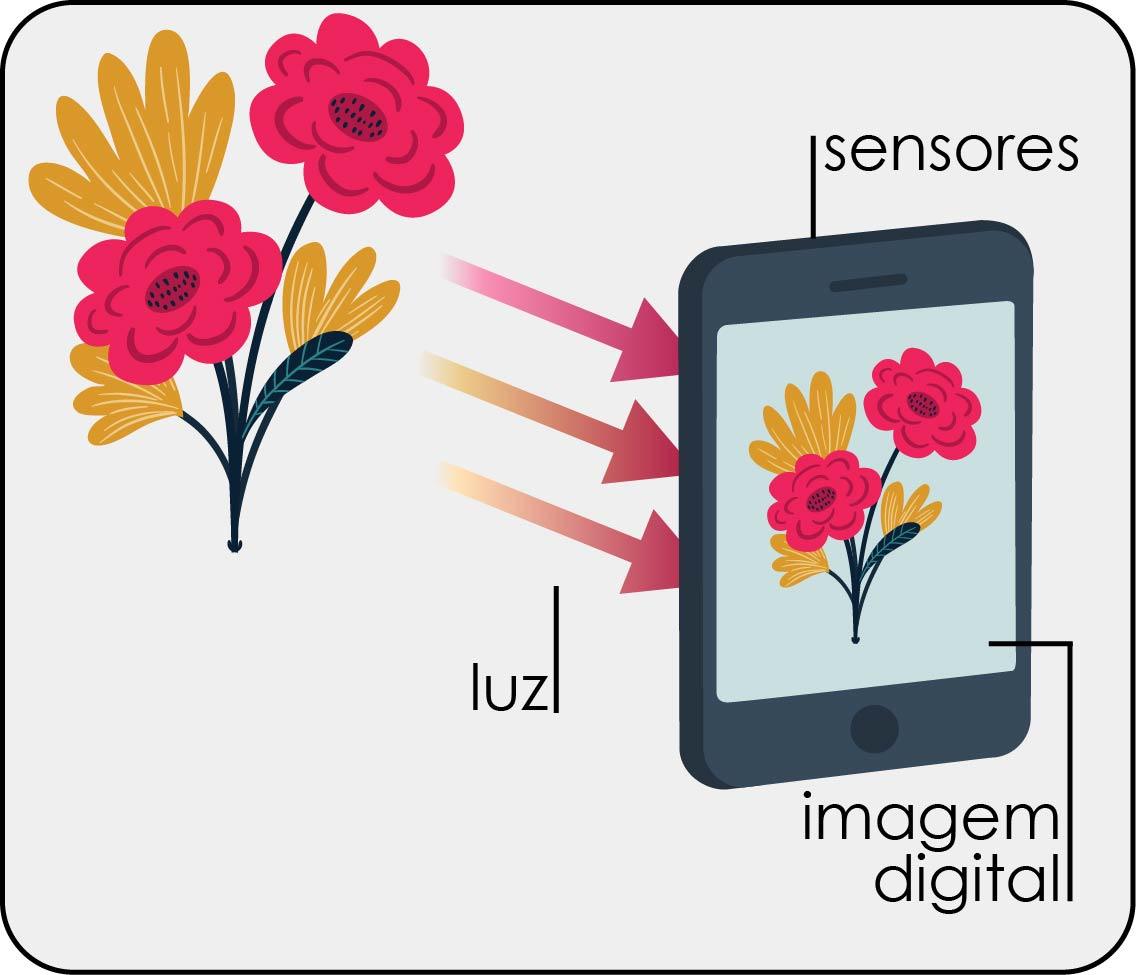

O efeito fotoelétrico também é a base do funcionamento das câmeras digitais extremamente sensíveis, presentes em celulares e telescópios, em que a luz captada pelas câmeras produzem sinais eletrônicos digitais. De maneira parecida, o efeito está por trás do funcionamento de sensores de luz, usados na automação industrial e em sistemas de segurança.

A luz laser é uma tecnologia que permeia a vida moderna, estando presente em quase todos os lugares, dos supermercados aos hospitais. Sua origem remonta a 1916, quando Einstein usou a mecânica quântica para prever que, nas circunstâncias adequadas, a presença de um fóton na vizinhança de um átomo em um estado excitado, isto é, pronto a emitir um fóton a qualquer momento, estimularia o átomo a emitir um fóton idêntico ao vizinho.

Nos anos 1950, vários pesquisadores usaram a teoria de Einstein para tentar criar um dispositivo de “amplificação de luz por emissão estimulada de radiação”, ou na sigla em inglês, um laser. Em 1960, o físico norte-americano Theodore Maiman (1927-2007) construiu o primeiro laser.

Ao contrário de fontes de luz como o Sol e as lâmpadas elétricas, que emitem fótons em tempo, frequência e direção diferentes, um laser emite seus fótons com mesma frequência, em sincronia e na mesma direção, concentrando muita energia em um único feixe. Assim, uma das primeiras aplicações tecnológicas do raio laser foi na medicina, como um bisturi melhorado, cortando e cauterizando tecidos em cirurgias.

A miniaturização de dispositivos semicondutores emissores de laser levou à invenção dos leitores de códigos de barras que vemos nos supermercados, de discos como CDs, DVDs e blue-rays, além dos laseres que transmitem informações pelos cabos de fibra óptica submarinos que conectam a internet.

Os laseres encontram ainda muito mais aplicações em várias indústrias e pesquisas científicas. Por exemplo, é com raios laser que físicos conseguem manipular e resfriar pequenas amostras de átomos em laboratório, ou até átomos individuais.

Os famosos exames médicos por ressonância magnética só são possíveis graças à mecânica quântica. Em 1946, os físicos norte-americanos Felix Bloch (1905-1983) e Edward Purcell (1912-1997) realizaram de maneira independente experimentos submetendo materiais líquidos e sólidos a campos magnéticos intensos. Eles descobriram que os campos magnéticos faziam com que os núcleos atômicos dos materiais absorvessem e emitissem energia, na forma de ondas eletromagnéticas com frequências específicas. Esse fenômeno ficou conhecido como ressonância magnética nuclear (RMN).

A absorção e emissão de energia pelos núcleos atômicos acontece porque eles possuem uma propriedade magnética chamada de spin. Ao prever através da mecânica quântica a interação dos spins dos núcleos com o campo magnético externo, Bloch e Purcell perceberam que poderiam usar a RMN para deduzir algumas das propriedades dos materiais.

No início dos anos 1970, o químico norte-americano Paul Lauterbur (1929-2007), o físico britânico Peter Mansfield (1933-2017) e o médico norte-americano Raymond Damadian (1936-2022) desenvolveram de maneira independente as primeiras máquinas de imageamento do corpo humano por RMN.

Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, as máquinas de RMN se tornaram uma das principais técnicas para diagnóstico médico, por produzirem imagens muito mais nítidas dos tecidos do corpo humano do que métodos como o ultrassom e os raios X, sem submeter os pacientes a radiações nocivas, como no caso dos raios X. A técnica também deu origem a outras tecnologias médicas, como o imageamento por ressonância magnética funcional (fRMI, em inglês), cujas imagens de variações no fluxo de sangue permitem monitorar a atividade dos neurônios no cérebro.

A RMN, entretanto, não é usada apenas na medicina. É uma técnica amplamente utilizada na indústria e na ciência, para determinar a estrutura de moléculas e a composição química de materiais.

Desenvolvido pelo governo dos EUA a partir da década de 1970 e aberto ao público geral em 2000, o sistema de posicionamento global (GPS) revolucionou o trânsito nas cidades, a navegação, a aviação, a agricultura e outras indústrias. O GPS funciona com uma rede de cerca de 30 satélites orbitando a Terra. Um receptor de GPS, como por exemplo um telefone celular, capta os sinais transmitidos por alguns dos satélites. Registrando o tempo que cada sinal leva para chegar, o receptor determina a distância exata até cada satélite, e a partir daí obtém sua posição na Terra.

As localizações do GPS só conseguem obter uma precisão de poucos metros graças à mecânica quântica. Se os satélites do sistema usassem relógios de quartzo convencionais para determinarem seus tempos de transmissão de sinais, esses tempos teriam erros da ordem de um microssegundo.

É por isso que cada satélite do GPS carrega consigo um conjunto de relógios atômicos. Os relógios atômicos funcionam ao registrar as frequências ultra rápidas da radiação emitida nas transições entre dois níveis de energia muito próximos, realizadas por elétrons de átomos como o césio e o rubídio. Esses relógios alcançam uma precisão de 100 bilionésimos de segundo.

Devido a sua importância estratégica, outros países desenvolveram ao longo dos anos seus próprios sistemas de posicionamento global, como o GLONASS (Rússia), o Galileo (União Europeia) e o BeiDou (China). Todos eles operam de maneira semelhante ao GPS.

A miniaturização dos computadores e outros equipamentos eletrônicos só foi possível graças ao desenvolvimento de técnicas de microfabricação de circuitos em chips de silício. Essas técnicas utilizam o microscópio eletrônico, inventado em 1931 pelo físico alemão Ernst Ruska (1906-1988) e o engenheiro alemão Max Knoll (1897-1969), que usa as propriedades quânticas ondulatórias dos elétrons.

O poder de ampliação máximo de um microscópio óptico é limitado pelo comprimento de onda da luz visível, que varia entre 400 a 700 nanômetros (um nanômetro é um bilionésimo de metro). Assim, mesmo o mais poderoso microscópio óptico possui uma resolução máxima de cerca de 200 nanômetros. Já um microscópio eletrônico usa um feixe de elétrons, cujo comprimento de onda pode chegar a ser mais de 100 mil vezes menor do que o da luz visível, permitindo resoluções entre 10 e 0,05 nanômetros.

Atualmente, os menores transistores já fabricados ocupam uma área de cerca de 3 mil nanômetros quadrados, com alguns componentes internos medindo apenas 1 nanômetro. A fabricação de dispositivos tão pequenos exige o uso de microscópios eletrônicos de vários tipos, além de outras espécies de microscópios que também usam a mecânica quântica para observar a escala nanométrica.

Um deles, por exemplo, é o microscópio de varredura por tunelamento (STM, em inglês), baseado no efeito do tunelamento quântico — uma capacidade de partículas quânticas atravessarem barreiras de energia consideradas impenetráveis pela física clássica. Criado em 1981 pelo físico alemão Gerd Binnig (1947- ) e o físico suíço Heinrich Rohrer (1933-2013), o STM varre a superfície da amostra a ser observada com uma agulha microscópica. Entre a ponta da agulha e a superfície passa uma corrente elétrica criada pelo tunelamento quântico e que depende do relevo da superfície. Dessa maneira, um STM pode observar detalhes do tamanho de um átomo de hidrogênio (0,1 nanômetros de comprimento), ou até dez vezes menores.

Reportagem: Ana Luiza Sério (ICTP-SAIFR) e Igor Zolnerkevic (ICTP-SAIFR);

Texto: Igor Zolnerkevic (ICTP-SAIFR);

Revisão: Ana Luiza Serio (ICTP-SAIFR) e Larissa Takeda (ICTP-SAIFR);

Consultoria Científica: Gustavo Wiederhecker (UNICAMP) e Marcelo Terra Cunha (UNICAMP);

Projeto gráfico, interatividades e edição multimídia: Victoria Barel (ICTP-SAIFR)